Alexandre Franco Sandy.

Ratinho foi o eterno domador de gatas bravas!

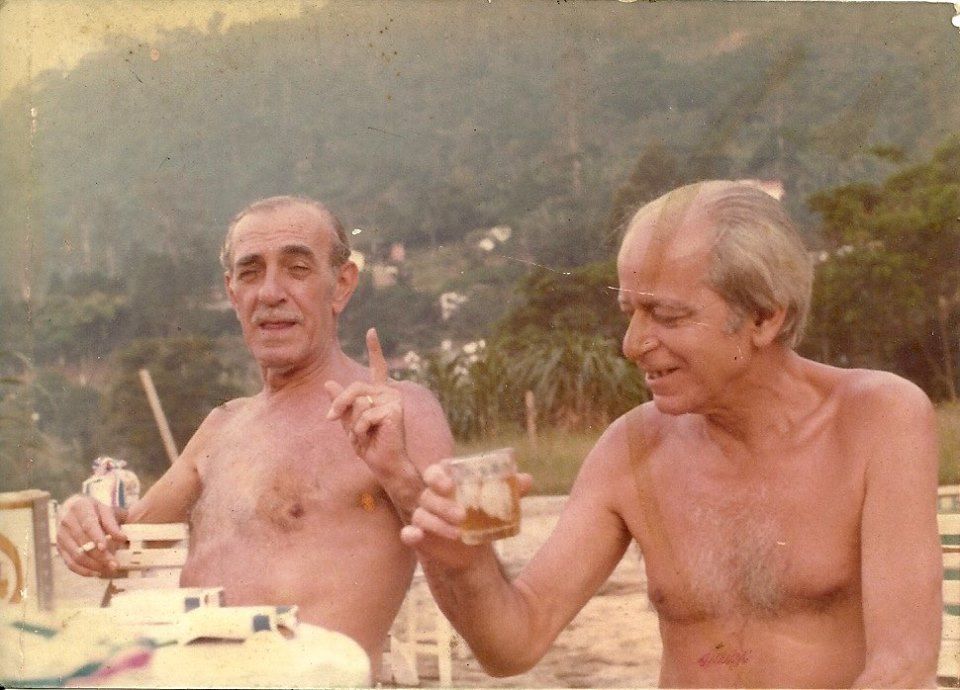

No texto em que conto a história da gata Genoveva, cujo instinto materno fez história em Ipanema, colocando muito cachorro graúdo, literalmente, para correr, cito o garçom Ratinho, o mais carioca de todos os portugueses de que tenho e tive conhecimento. Manuel de Almeida, vulgo Ratinho, em virtude de sua estatura liliputiana e de sua agilidade entre salões lotados com ambas as mãos ocupadas com bandejas lotadas de copos e travessas de comida era um coroa divertidíssimo. Não tenho os registros de pessoal para saber a data em que nasceu, no entanto posso estimar que sua idade cronológica poderia variar entre 60 e 80 anos, dependendo se estivesse de porre ou de ressaca. Isto no período entre 1971 e 1985, quando o Janga funcionou na Teixeira de Melo 20, a menos de quinhentos metros do Píer. Só que ele já era nosso garçom desde a época em que o Mar Morto estava ainda agonizando.... Quando foi inscrito, me lembro da foto nos registros, tinha cabelo preto, nada de calva, e sempre ostentando um sorriso bonachão.

O PERSONAGEM

Não podia ver uma caixinha de fósforos que puxava um sambinha. De porre saía totalmente do ritmo, pois, apesar de ser carioca de coração, não tinha este ritmo correndo nas veias. De ressaca, era um hábil tocador de caixa de fósforos em virtude da tremedeira clássica e cotidiana. Isto ajudava bastante uma cadência de todo e qualquer tipo de samba, de breque ao partido alto, de Noel Rosa a Zeca do Pagodinho. Americano doente, Ratinho conhecia as letras de todos os hinos dos times cariocas e fluminenses compostos por Lamartine. O hino do América, eu, que sou “alemão-no-samba”, sei de cor até hoje, pois era entoado religiosamente todos os sábados e domingos quando a turma dos americanos, que ocupava a varanda da Teixeira de Melo 20, praça – no jargão da hotelaria, é um conjunto de mesas sob responsabilidade de um garçom - exclusiva dele, chegava do vôlei. A rede deles era no Castelinho, mas tinha torcedor do América que vinha até de Bangu, para as tardes nos fins-de-semana. Até surfista participava da enorme mesa que ocupava toda a parte direita da varanda.

RESSACAS

As ressacas de Ratinho não eram muito prolongadas, pois em torno das dez da manhã já colocava um óleo diesel na Toyota em ponto morto e “regulava a marcha lenta”, para tentar amenizar os efeitos da tremedeira, muitas vezes sem sucesso, até a quinta ou sexta dose. O almoço dos empregados era servido por volta das onze, antes do horário em que os fregueses costumavam chegar. Uma de suas funções era a de limpar com álcool todos os talheres, pratos e travessas que guarneciam o aparador, depois de colocar toalhas nas mesas do andar de baixo. O samba começava pelos talheres. Era um tilintar bem cadenciado de ruídos metálicos que, com habilidade extraordinária, se produzia nas facas, garfos e colheres sendo enxugadas depois de terem sido embebidas em álcool. Depois vinham os pratos. Outro ritmo se formava, mas com embalo provocado, involuntariamente, pelo “trelelê” de suas mãos. O salão todo ficava com odor do álcool utilizado para a limpeza do material de trabalho. Eu suponho que este “vapor” o lembrava de que estava na hora da primeira. Da primeira dose no Janga, pois antes de entrar no serviço, já tinha detonado duas ou três Porters pequenas na esquina da Teixeira com a Rua Barão da Torre, onde havia um pé-sujo, ao pé do Cantagalo, cujo dono lhe servia o “desjejum” – cerveja preta com uma gema crua - e discutia qual o bicho daria na parte da manhã.

Evidentemente que todos sabiam que não se podia beber em horário de trabalho, mas havia certa condescendência no caso do Almeida. Até meu pai, o velho Franco, rígido em termos de disciplina, fazia de conta que nada via. Ratinho sabia muito bem dessa benesse. Mas não abusava dela. Ratinho não pedia direto no balcão algo que fosse consumir. O gerente Santos conhecia todos os truques e também se deixava “enganar”.

Ratinho ficava indócil enquanto não chegasse os bebedores de um drinque fora de casa, antes do almoço. Ficava de atalaia, debruçado à grade que hoje cerca o caramanchão do sítio onde moro, olhando à direita e à esquerda. Quando despontava algum freguês assíduo, lá na esquina, como num ritual, ele punha o guardanapo sobre o antebraço esquerdo e da varanda gritava (ele não tinha um timbre de voz muito audível devido à rouquidão do tabagismo) tão alto quanto podia, para oficializar o primeiro gole: “dois chopes diretos, na pressão (não é redundância, existe chope direto que não é na pressão, isto é, com metade do copo com espuma) para o Dr. Luís”. Então passava pelo aparador, pegava uma bandeja pequena e colocava os dois chopes sobre ela, voltava-se para quem estivesse no caixa e repetia: “Dois chopes para o Dr. Luís”. Só que, invariavelmente, fosse o Dr. Luís, ou o Dr. Felipe, o Seu Carlos, ou o Russo da farmácia, não importava quem estivesse vindo ainda na esquina, jamais - ou dificilmente - vinha acompanhado. Nós que ficávamos no caixa, víamos perfeitamente quem adentrava a varanda ou o salão. Sempre era uma pessoa, e sempre o pedido era de dois chopes. Claro que o chope consumido pelo Ratinho não era cobrado por quem estivesse no caixa e mesmo que o fosse, todos aqueles assíduos o pagariam com prazer ao garçom amigo e bom de papo.

Aí vinha o sofrimento: hora de almoço dos empregados. Às onze da manhã, quem tivesse acordado por volta das quatro e meia ou cinco horas, já estava faminto. Ratinho não! Ele, além da tremedeira matinal, tinha uma anorexia que não sei como sobreviveu por tanto tempo. Ele não almoçava, beliscava. Sempre após os outros, pois alegava ter que ficar de “plaontom” – plantão no sotaque trasmontano -, caso chegasse algum cliente enquanto a equipe almoçava. O sotaque dele era castiço, embolado: “Somba” era samba; “Sondi”, significava meu apelido, Sandy; “Alexondre”, era o meu nome em ocasiões formais, mas era compreensível para quem o conhecesse um pouco e tivesse boa audição. Na verdade, além do fastio, a tremedeira era motivo de brincadeiras das quais ele não gostava. De fato, por volta das onze, os que iam tomar o drinque antes de ir para casa almoçar, acorriam ao Janga com freqüência e Ratinho servia a todos, mesmo os que se acomodavam a uma mesa que não fosse de sua praça. Quando isto ocorria, ele cantava o valor da mercadoria e o nome do garçom responsável pela mesa. Quando acontecia de vir um casal ou dois amigos, o pedido no balcão era acrescido em uma unidade de chope, para o Ratinho. E, neste ritmo, ele trabalhava até as cinco ou seis da tarde.

O JANGA

Não havia regime de praça fixa para os garçons. Era sistema de rodízio, à exceção de sábados e domingos, quando a varanda era exclusivamente do Rato, em virtude do pessoal do vôlei que torcia pelo América. Aos sábados e domingos a varanda já estava totalmente preparada para estes mais do que assíduos freqüentadores desde as nove da manhã, pois costumavam chegar em torno das dez. Eram divertidos, barulhentos e sempre entoavam o hino do América, mais para agradar ao Ratinho do que propriamente por torcerem seriamente. Esta mesa era eclética. Ela reunia o pessoal que montava a rede no Castelinho, mas havia “peladeiros” do Arpoador ao Leblon, evidentemente incluindo uns e outros amantes do vôlei que também eram habitués do Píer. O ecletismo também se relacionava a faixa etária, ideologia política, credo religioso, condição social, não havia diferenças, no entanto, eram os fregueses do Ratinho, os Americanos. E não se limitavam aos praianos. Tinha gente com casamento marcado que ia lá tomar um whisky de terno e gravata antes da cerimônia, por exemplo. Todos se conheciam pelos apelidos, menos o caixa quando tinha que emitir algum cartão de crédito, mas não era nosso hábito chamar os clientes por seus nomes, mas sim pelos apelidos. O Janga era um clube. Além da afinidade, havia algo além, intimidade e a total falta de privacidade no salão de baixo, pois todos se conheciam. Quem quisesse namorar, ou conversar sobre negócios, que fosse para a varanda do sobrado. Em baixo, era terra de ninguém e de todos.

Eu mesmo paguei um mico certa noite, quando vi minha irmã e seu então noivo a uma mesa bem discreta no salão de cima. Estava com meu copo de whisky que havia pegado lá em baixo, direto no balcão – como dono, eu tinha a prerrogativa de não ver o copeiro usando o medidor (dosador) em meu copo, o líquido marrom descia até que eu falasse “chega”. (Como demorava eu emitir algum som...). Como era um hábito, puxei uma cadeira e me sentei, cumprimentando os dois. Antes do segundo gole, senti que havia algo estranho e perguntei se estava atrapalhando alguma conversa íntima, particular. A resposta veio, sem ensaio, em duo: “está!!!!!”. Quem quisesse ter uma conversa particular tinha que procurar outro bar, pois não era uma característica do Jangadeiro um cliente ficar sozinho à mesa, sempre tinha companhia. E foi dessa forma que a turma dos americanos foi se agigantando. Houve algumas dissidências internas, a mesa não podia crescer mais, embora o número de comensais aumentasse a cada fim-de-semana. Da varanda, a turma começou a se estender por todo o salão e não havia mais prerrogativa de exclusividade do Ratinho servir a todos. Só que todos queriam ser servidos por ele.

Os outros garçons não reclamavam da intromissão do Almeida em suas respectivas praças, desde que no fim do turno houvesse um rateio justo da gorjeta, que não era nada magra. Afinal, todos os garçons eram antigos de casa e tinham, cada qual, sua clientela fiel.

DR. PALAVRÃO

Um desses clientes, que não tinha garçom nem mesa fixos, por ser “da casa”, chegou certo dia por volta das nove e meia da manhã, vindo do plantão no Hospital de Ipanema – numa época que funcionava às mil maravilhas -, onde era chefe da radiologia. Dr. Palavrão, ou Felipão, era um sujeito que não conseguia ficar meia hora sem bolar alguma gozação, alguma brincadeira, estivesse onde estivesse, mormente no Janga. Ratinho ainda não havia vestido o uniforme completo, estava apenas com a calça preta e a camisa branca, bem engomada pelo Grilo, dono da lavanderia vizinha, manga curta, sem a indefectível gravata borboleta (a clássica obrigava o garçom ao uso de prendedores que, invariavelmente, eram levados pelos fregueses à guisa de souvenir, caso contrário caíam sobre a comida sendo servida na bandeja), e quando divisou o Dr. Felipe entrar, apressou-se a colocar a gravata e o colete vermelho. Não era formalidade, era o estilo Ratinho de ser: profissional. Mesmo antes do horário habitual de atendimento ao público, ele só servia um freguês a caráter.

Eu estava no caixa e vi a entrada do Felipão e esperei que escolhesse uma mesa. Eu não sabia o que iria pedir, mas sabia que seria alguma bebida. Ratinho, já devidamente uniformizado, foi levar o cardápio para o Dr. Felipe. Aí sim, era mera formalidade, pois ele conhecia o nosso menu de trás para frente. Ele pediu um chope. Como havia se sentado a uma mesa bem frontal ao caixa, Almeida teve que segurar a sua vontade de combeber com Dr. Palavrão, pois ficaria evidente demais. Como copeiros e garçons estavam todos ocupados em preparar o ambiente para uma hora e meia adiante, e, tendo ouvido o pedido, eu mesmo me encarreguei de sair do caixa e ir ao balcão, para tirar um chope caprichado para o nosso primeiro cliente do dia. Como eu sabia das brincadeiras do Felipão, cismei de aprontar uma para ele: servi o chope em um cálice para licores, um dedal de 40 mililitros, com haste bem trabalhada, base do mesmo diâmetro da borda do copo, mas de volume e tamanho totalmente inadequados para quem estava acostumado com nossas tulipas de 300 ml.. Quando Ratinho veio buscar o “chope” no balcão, eu pisquei o olho para ele. Imediatamente, Ratinho sacou minha intenção e topou a parada. Levou o cálice com chope para Dr. Felipão. Ninguém poderia esperar aquela reação: Felipe deixou que Ratinho pusesse o cálice sobre a mesa bem à sua frente, olhou bem para o copinho, olhou bem fundo nos olhos de Ratinho, pegou o copo e fez menção de levá-lo à boca. Só que no meio do trajeto o chope foi jogado no rosto do garçom recém uniformizado para servi-lo. Embora houvesse apenas 40 ml de líquido no copo, Ratinho voltou ao balcão com o rosto molhado, cabelo sem brilhantina, e o colete todo cheio de manchas causadas pelo chope. O colete secaria, mas ficaria melado. Ratinho se deu ao trabalho de ir ao vestiário, se limpou, trocou a camisa, a gravata borboleta por outra idêntica, só que não tinha colete sobressalente, teve que usar paletó vermelho, sob um calor causticante de Ipanema.

Voltando do vestiário, me fuzilando com o olhar, pediu outro chope, este servido na tulipa e o levou ao Dr. Felipe, que teve a paciência de aguardar o chope que havia pedido vinte minutos antes. Assim que Ratinho pousou o copo no local de costume, à frente do cliente, este sorveu o conteúdo de uma golada só, se levantou, deu um beijo na testa e nas bochechas do Ratinho e, num sussurro audível até no Cristo Redentor, perguntou ao garçom: “quem foi o filho da puta que aprontou esta comigo, foi você?” Ratinho não me dedurou, mas nem teria precisado me delatar, pois o Felipe havia me visto ir em direção ao balcão, na parte interna. De pé ainda diante da chopeira, fiquei aguardando tudo o que pudesse acontecer. Minha primeira reação foi proteger, com ambas as mãos, os testículos. Felipão tinha o hábito de passar pelas pessoas e, com a parte posterior da mão, com o nó dos dedos dobrados como se fosse dar um cascudo, soltava um petardo no culhões dos incautos e continuava andando, como se nada tivesse acontecido. Eu esperava, no mínimo, uma joelhada aplicada naquela região tão frágil quanto útil. Enganei-me, redondamente! Felipão pegou uma das tulipas de dentro do bandejão cheio de gelo, para manter os copos sempre gelados, escorreu a água, e se serviu na torneira da chopeira. Tomou o chope, também de uma golada só, olhou para mim, e disparou: “Veado! Filho de uma cadela vira-latas! Você não percebeu que eu estava com uma sede do c.......?” . Tirou então mais dois chopes, colocou-os no aparador e vociferou para ratinho: “Ô pedaço de paneleiro, este veadinho aqui, apontando para mim, vai pagar nosso chope todo hoje. Leva esta porra para mesa logo. Estou com uma sede do c........ ”. Virou-se para mim, me deu dois beijos nas bochechas e foi para sua mesa. Neste dia, o Janga bancou quase sessenta chopes, pois além dos vinte para cada um, depois do almoço me juntei a eles e devo ter bebido a mesma quantidade que eles, mesmo tendo chegado mais tarde.Felipe, pelo banho dado em Ratinho, pegou uma nota equivalente a cinqüenta reais e deu para Ratinho, para “lavanderia”, disse. E, despedindo-se amigavelmente, saiu sem pagar a conta!

Uma das características ímpares de Ratinho era gostar de todos os esportes radicais possíveis: além do halterocopismo, ele jogava porrinha, carteado, dados, pôquer, e adorava palavras cruzadas e charadas. Jogos a dinheiro eram com ele mesmo. Toda segunda à noite ele estava no Jóquei. Bicho, era pela manhã, às 18:00 horas e na corujinha. Sabedores dessa idiossincrasia, alguns dos componentes da enorme mesa dos torcedores do América planejaram uma brincadeira com ele que por pouco não acaba em tragédia, com polícia, busca em hospitais e até no IML.

Eu não estava de serviço naquele sábado fatídico, mas fiquei sabendo de todos os detalhes por meus irmãos e pelo pessoal do Salim, uma turma de amigos cujo decano era o Salim, habitué da casa, vizinho e que também adorava os mesmos esportes radicais que Ratinho, principalmente pôquer. Por volta das cinco e meia, Ratinho estava ainda com sua praça lotada, indo e vindo com bandejas cheias de bebidas e comidas. Quem estava no caixa era o gerente Santos, que havia sido avisado pela turma de que haveria uma brincadeira, uma espécie de trote com Ratinho, mas não foi informado nem da natureza do trote, tampouco dos detalhes da brincadeira.

Santos conta que viu dois “armários” adentrarem no Janga, o menor com uns dois metros de altura e um ombro que deveria medir algo em torno de um metro e meio de largura. Os dois eram certamente atletas, mas completamente desconhecidos. Estavam bem vestidos, porém, com atitude, segundo Santos, mais do que suspeita. Ele pensou em assalto, mas como o turno da manhã, por ser sábado, ainda não havia terminado, não se preocupou com o dinheiro graúdo, que ficava em poder dos garçons até o fim do turno, quando prestavam contas do quanto cada um havia auferido no expediente. Aproximaram-se do caixa e pediram duas águas com gás. A pulga atrás da orelha de Santos, àquela altura, já havia tomado proporções paquidérmicas. Mas ainda assim ele vendeu, no balcão, as duas águas solicitadas pelos dois gigantes, solicitando, apenas, que não ficassem no meio do caminho, isto é, de frente ao balcão, para não atrapalhar a movimentação dos garçons. Então os dois se puseram, um ao lado do caixa e o outro, pelo tamanho, na entrada da cozinha, bem perto do freezer dos sorvetes. A um aceno quase imperceptível de um dos amigos de Salim, Santos pôde, aliviado, concluir que os dois brutamontes faziam parte da tal da brincadeira previamente avisada a ele. Deu um suspiro de alívio e continuou controlando as mercadorias que lhe passavam à frente, marcando suas importâncias em uma máquina que tinha oito memórias, uma para cada garçom.

O SEQUESTRO

Ratinho veio da varanda em direção à cozinha, com travessas vazias em duas bandejas grandes. Ele tinha que colocar as travessas em um balcãozinho da cozinha, para serem limpas. As bandejas eram colocadas no aparador, bem à frente do caixa. Foi neste momento, enquanto Ratinho colocava as bandejas no local de costume, de costas para o caixa, portanto, que um dos “armários”, vendo que o garçom estava com ambas as mãos livres, segurou-o por trás e o levantou, ficando o pobre coitado tentando se livrar daquelas mãos que pareciam garras de motoniverladora, enquanto, balançando as perninhas, tentava, em vão, protestar. O segundo brontossauro já havia tido tempo de tirar, não se sabe de onde, um saco de pano, tipicamente uma embalagem para rações eqüinas e bovinas, que foi posta com facilidade sobre a cabeça do Ratinho, envolvendo-o até abaixo da cintura. Com uma rapidez profissional, os dois, com o “embrulho” que não conseguia sequer pedir socorro, por causa do susto e da rouquidão crônica, tiraram-no do Janga e o puseram em um carro que estava bem à frente do restaurante, com motor ligado, e as duas portas da direita abertas. Na de trás, Ratinho foi introduzido com facilidade, sendo que um dos raptores entrara logo após tê-lo colocado no banco traseiro. O outro tomou acento o lado do motorista que, para felicidade e alívio de Santos, era um dos componentes da turma do Salim, que, imprevisivelmente, não havia ido tomar seu habitual whisky naquele sábado.

Soubemos mais tarde que Ratinho ficara encapuzado durante uma hora e meia, sendo que seus raptores nada falaram durante este tempo. Santos, olhando para a clientela atônita, acalmou os fregueses de que nada sabiam, dizendo-lhes não se tratar de um seqüestro verdadeiro, mas sim de uma brincadeira. Ainda assim, houve muita gente querendo telefonar para a polícia. Naquela época não havia celulares, ainda bem.

Meu irmão mais velho chegou às nove da noite para render o Santos e foi informado do seqüestro ocorrido dentro do restaurante. A preocupação do gerente era a de que a carteira com toda a féria de Ratinho tinha ido com ele. Os garçons mais antigos tinham carteiras de couro, dadas pela Brahma, com cinco divisões, onde toda a féria era posta durante o expediente. Em geral estas carteiras ficavam no bolso interno esquerdo dos coletes e dos paletós. Meu irmão o tranqüilizou, raciocinando que, em se tratando de um trote, não haveria danos materiais para ninguém. Como uma profecia, por volta das onze, Carlinhos da Barba, que tinha uma Honda CB 400 e fazia parte da turma do Salim, entregou a meu irmão a carteira intacta, com toda a féria do Ratinho. Como havia o registro do que ele havia vendido, foi fácil separar o que era da casa e o que era a gorjeta do Ratinho. A carteira fora guardada dentro de um saco plástico, lacrada com fita adesiva e posta no cofre.

Mas, mesmo sabendo do tal trote, aonde poderiam ter levado Ratinho que até as quatro da madrugada não havia dado as caras? Ele apareceu na segunda, pontualmente às oito da manhã, saltando de uma Mercedes 280S, com roupa esporte novinha, camisa La Coste, legítima, com um sorriso mais bonachão do que nunca. Entrou no Jangadeiro, acompanhado de Pedrinho, genro de Salim, e cumprimentou o pessoal: “Bom dia! Passei um dos melhores fins de semana no haras do Pedrinho em Petrópolis, onde recebi roupas novas, toda a atenção do Salim e ainda ganhei no pôquer. Só não me deram cerveja, pois acharam que não combinaria com o Ballantines 12 anos que rolou sem avareza ou economia. Aqui estou, pronto para trabalhar, pois dormi como um anjinho!... Falando nisso, vocês foram avisados???”

Os dois armários eram seguranças da empresa de Pedrinho. Às oito da manhã de segunda ele pediu um chope para narrar como havia sido, do ponto de vista dos seqüestradores, a aventura do rapto de um Rato. Todos os detalhes haviam sido minuciosamente planejados por quase um mês. Pedrinho só se esqueceu de um detalhe: avisar à mulher, filha do Salim, de que iria ficar com o sogro em Petrópolis. Neste exato momento da narrativa, Verinha, que havia visto da janela de sua sala a Mercedes estacionada, entra no Jangadeiro cuspindo fogo pelas narinas. “Cacete, Pedrinho, onde você estava, seu FDP? Por pouco não vou ao IML te procurar, blá-blá-blá.....”

Enquanto a bronca comia solta em cima de Pedrinho, Ratinho chegou perto de Verinha e lhe falou, cheio de banca,l como se ele fosse don do carro alemão: “Calma, Dona Encrenca, Pedrinho estava comigo, jogando pôquer na casa de teu pai!” .

Ratinho foi o eterno domador de gatas bravas!